Abbiamo incontrato l’artista Andreas Zampella, in mostra con la sua prima personale a Roma fino all’8 luglio, negli spazi della galleria Andrea Festa Fine Art.

A Roma, fino al 1° luglio, si tiene, presso Andrea Festa Fine Art, Piano d’ascolto, la prima mostra personale a Roma di Andreas Zampella, a cura di Nicolas Martino. Andreas Zampella è nato a Salerno nel 1989 e ha studiato decorazione e scultura all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Oltre a diverse mostre personali e collettive, ha partecipato a residenze d’artista e tenuto workshop sulla relazione tra opera e ambiente. Vive e lavora a Milano. FACE Magazine lo ha intervistato nei giorni della sua prima romana.

Raccontami un po’ di te.

Sono nato a Salerno il 3 luglio del 1989, un giorno molto caldo anche se purtroppo non ricordo molto. Sono cresciuto a Cava dei Tirreni, una città ricca di storia, ma con un’offerta culturale assai limitata, anche se situata alle porte della Costiera Amalfitana e perciò potenzialmente molto fertile.

Ho condotto i miei studi universitari all’Accademia di Belle Arti di Napoli, specializzandomi in Decorazione, un corso ancora oggi difficile da inquadrare se non altro per l’estrema ampiezza del campo delle arti visive. Durante gli anni trascorsi in Accademia ho avuto la possibilità di produrre molto, ma soprattutto di poter lavorare su grandi formati. Una volta terminata l’Accademia, invece, avendo iniziato a lavorare in un piccolo studio in provincia di Salerno, ho dovuto ridimensionare e riformulare la mia modalità d’approccio alle cose. Il mio lavoro non ha mai smesso di attraversare simili incongruenze, ovvero momenti nei quali un certo dato o un certo evento hanno creato una crisi la cui risoluzione è sempre stata un’occasione di forte crescita, fino al cambiamento del mio modo d’agire al fine di trovare un nuovo assestamento.

In che senso hai cambiato modo di agire?

Nel senso che le dimensioni dello studio di Salerno, davvero ridotte al punto da somigliare ad una grotta, mi misero alla prova. L’inesperienza di allora, insieme all’impossibilità di archivio, mi fecero riflettere sull’ingente quantità di opere che avevo prodotto all’Accademia e mi spinsero ad interrogarmi seriamente sulla direzione che stavo prendendo. L’abitudine di avere un pubblico fatto di studenti, professori e amici, retaggio dell’ambiente accademico, mi ha successivamente portato a scegliere residenze in luoghi in cui potessi confrontarmi più con ambienti esterni che interni. Così è iniziata la collaborazione, tuttora in corso, con Dolomiti Contemporanee, dove ho avviato un laboratorio di ricerca sperimentale improntato sulla luce.

Nel 2016, all’interno di questo stesso progetto, ho creato una video installazione performativa dal titolo Ricèrcàti dove, modificando la natura di una torcia attraverso l’inserimento di una lente e di un obiettivo, ho reso l’oggetto non più solo strumento di illuminazione, ma proiettore itinerante nello spazio. Così, durante una passeggiata notturna potei proiettare delle immagini e dei disegni negli spazi dell’ex colonia Eni di Borca di Cadore, stravolgendo il senso e la percezione delle ‘cose’ visibili.

Da questa esperienza deriva un discorso particolarmente importante per il mio lavoro, ovvero quello che riguarda la possibilità di creare una condizione di equilibrio tra dimensioni diverse. Mediante l’uso della torcia, l’oggetto modificatore, infatti, la passeggiata, da reale che era, diventò ideale. Termine che, non a caso, implica e comprende sia l’illusorietà che la perfezione. La torcia, invece, il mezzo in grado di innescare una fusione tra questi due piani, reale/ideale, fino a sovrapporli completamente. Lo scenario, l’ambiente circostante, una grande architettura disarmante e vuota, prende ad animarsi divenendo vivo e sensibile, un tutt’uno con lo spettatore.

Di fatto l’opera non esiste; o almeno, esiste solo qualora venga proiettata. Esiste nello strumento, cioè nella torcia, e il suo unico fruitore è il suo possessore.

Hai partecipato ad altre residenze?

Anni dopo, ancora attratto da ambientazioni esterne, partecipai a una residenza chiamata Apulia Land Art Festival a Margherita di Savoia, nota anche e soprattutto per le sue saline. In questi spazi, costruii una zattera a grandezza naturale che trasportava un cumulo di sale. In questo caso mi affascinava l’idea di creare un paradosso: la zattera è un’imbarcazione d’emergenza pronta al salvataggio di un carico, ma essendo in quel determinato spazio delimitata da un perimetro preciso, la vasca della salina, la sua funzione risultava inutile e perversa.

Un simile oggetto, la cui natura comporta l’idea di movimento/viaggio, collocato in uno spazio circoscritto assume una falsa utilità, un’ipocrisia, se vogliamo, derivante dalla simulazione della sua attitudine. Questa finzione, però, questa sorta di messinscena, è in grado di tradurre allo spettatore l’idea di possibilità. Privare l’oggetto, costringerlo, attribuirgli limiti che di per sé non ha è un’azione che inevitabilmente altera la visione di chi assiste per indurlo a valutare o rivalutare, l’originaria predisposizione delle cose.

A ciò si aggiunge l’essenzialità del carico trasportato, il sale, che mantiene in equilibrio i liquidi dei nostri corpi. E diventa proprio l’equilibrio l’unica condizione di vita della zattera che non può viaggiare.

Cosa hai compreso creando opere site specific?

Per tornare alle riflessioni sul mio percorso artistico e di ricerca, posso dire che dopo l’esperienza delle opere site-specific capii che alla mia pittura serviva una crescita. In certi momenti, la realtà mi ha messo in crisi al punto da non saperla neanche più definire e pur non avendo mai smesso di dipingere, ebbi la sensazione di iniziare a ‘copiare’ da me stesso, a rifarmi a certi concetti già sperimentati. Avevo in qualche modo messo in crisi il mio concetto di rappresentazione, cioè la base di tutto.

Riflettendo sul concetto di idea di Platone, poi, la mia crisi si è acuita…

Cosa hai capito?

Volevo cercare di materializzare l’archetipo dell’idea, il suo modello esemplare; non semplicemente di rappresentarla o riprodurla, ma di ricavarne una forma reale, renderla concreta. Un’azione del genere, però, richiede da un lato una totale mancanza di cognizione, un’incoscienza; dall’altro, e paradossalmente, una consapevolezza, una volontà.

Così, per un periodo ho messo da parte la pittura figurativa per dedicarmi a quella astratta, dipingendo principalmente grandi masse informi e rosa. Ma ero insoddisfatto.

Alla fine, dopo lunghe riflessioni, iniziai a guardare con occhi diversi gli stracci con cui pulivo i miei pennelli dal colore. Trovai, anzi, nel mucchio di tessuti sporchi e stropicciati, quella materializzazione di un’idea di materia che stavo cercando. Cucii tra loro le pezze creando dei tessuti a patchwork che appesi alla parete. Era un punto di partenza, un quadro astratto in parte frutto di un automatismo, di un’inconsapevolezza, come usare gli stracci per pulire i pennelli, in parte frutto di una scelta consapevole, come unire tra loro gli stracci e utilizzarli alla creazione di un’opera astratta.

Mancava ancora la forma reale, ovvero il tentativo di materializzazione di una condizione vera, concreta.

Quindi?

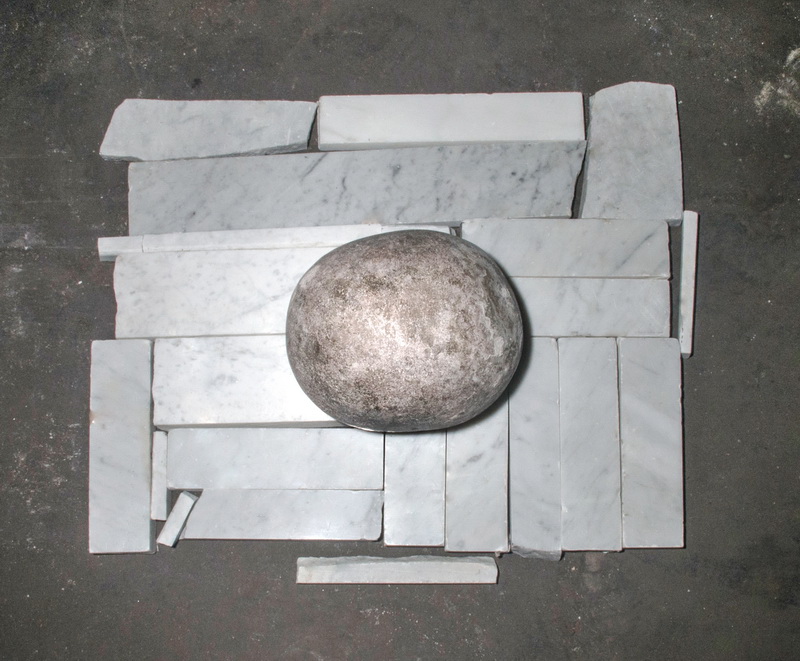

Quindi per un paio di anni della mia vita ho deciso di allontanarmi e ho vissuto un’esperienza di viaggio solcando il Mediterraneo in barca a vela. In quel periodo, a bordo della barca, ho concepito una scultura che ancora oggi sento di chiamare opera reale. Si tratta di una pietra di cemento al cui interno si trova della carne cruda. Con tale lavoro raggiunsi un punto zero.

Mi spieghi meglio cos’è un’opera reale?

Si tratta della condizione vera e concreta. Un’opera reale è materia materializzata. È la realizzazione. La carne cruda che ho inserito all’interno della pietra, o che ho inglobato in resina, è materiale in potenza che rifiuta in qualche modo l’obbligo impostogli. Dall’interno della pietra, infatti, grazie ai gas che generano la fermentazione, la materia resta attiva, in continua tensione verso la spinta, verso l’esplosione che può liberarla. Ma la forma datale, il limite concreto della pietra, glielo impedisce. La carne diventa così l’attore invisibile e muto, ma vivo e al contempo lo spettatore della concretizzazione in atto, autonoma, immobile.

Parlami meglio del tuo tempo sulla barca.

Attraversavo un periodo un po’ critico e dopo un paio di anni trascorsi a lavorare e a fare mostre, decisi di interrompere tutto, per partire su una barca a vela di proprietà di un amico da sempre denominato il Capitano. Volevo prendere una pausa per riflettere. Lui faceva charter per i turisti e io lo aiutavo a gestire la barca. Definii sulla barca i concetti chiave delle pietre che contenevano carne cruda e sulla barca ho sperimentato tecniche di essiccazione della carne che si rivelarono poi molto importanti per gestire i gas della fermentazione che rompevano letteralmente le pietre.

Tra una cosa e l’altra sono stato catturato dalla barca e dal capitano per circa due anni. È stato molto intenso.

Chi sono gli artisti con i quali ti confronti?

A seguito delle residenze d’artista e soprattutto delle riflessioni sulle “pietre di carne”, nella mia testa si sono aperte le porte che mi hanno condotto al mondo del teatro e della performance.

Penso che uno degli artisti con cui mi sono confrontato di più sia Hermann Nitsch. Ho conosciuto presto il suo lavoro perché a Napoli c’è un museo a lui dedicato, il Museo Nitsch, appunto, creato dalla Fondazione Morra. Poi ho avuto la fortuna di essere ospitato nel suo castello a Prinzendorf, vicino Vienna.

Le azioni artistiche di Nitsch mirano a creare un’opera totale, un’opera in grado di coinvolgere tutte le sensazioni umane, in particolare attraverso riti collettivi e catartici tesi a indagare i processi di rimozione della mente, allo scopo di abbattere quante più inibizioni possibili. Sono spettacoli la cui azione tende alla liberazione dell’essere. Il Teatro delle Orge e dei Misteri – il suo rituale nel senso della forma, il suo “festival dell’esistenza” – prevede spesso la lacerazione di corpi di animali con la conseguente fuoriuscita dei loro organi. Nella filosofia dell’artista viennese, il sacrificio degli animali libera a tal punto le emozioni dei partecipanti che il culmine della “festa” è l’annullamento di sè, il raggiungimento della condizione nichilista nella quale l’uomo, avendo liberato i suoi più bassi istinti, rinasce.

Penso che il concetto delle “pietre di carne” parta proprio da qui.

Spiegami meglio.

Volevo fare in modo che la carne cruda, gli organi, questi composti di violenza liberata fossero nuovamente costretti, ma stavolta in un corpo artificiale di cemento o resina; un oggetto fisico e sensibile, contro natura. Ho voluto segregarli in questa maniera innaturale allo scopo di costringerli e proteggerli per creare una performance permanente, qualcosa che rimanesse nel tempo, in grado di non finire né di esaurirsi. Il risultato, l’“opera reale”, cioè le “pietre di Carne”, è la condizione portata all’estremo: può, come non può, assumere forme sempre diverse e contiene al suo interno l’attore/spettatore di un metaspettacolo.

Chi altro ha influenzato il tuo lavoro?

Un intellettuale che mi ha molto influenzato è un sociologo, Erving Goffman, che ha molto riflettuto sul concetto di realtà e rappresentazione. Anche Pirandello, Gordon Graig, Nietzsche, i classici greci, sono stati fondamentali.

Cosa dipingi ora?

Posso sicuramente dire di essere tornato alla pittura figurativa perché attraverso gli anni e le crisi, tutto il mio lavoro si è ricostruito attraverso la consapevolezza di essere sempre in relazione ad una condizione esistenziale, la mia e quella dell’opera reale.

Premesso che in futuro potrei giungere a conclusioni diverse, in questa fase della mia vita mi sembra di poter dire che ogni elemento abbia trovato la sua definizione nella condizione di variabilità, nel senso che ogni ruolo è mutabile. La mia pittura, ad esempio, è diventata scenografia, poi contesto, ma anche simbolo. Come la “pietra di carne” è, dal mio punto di vista, un performer nello spazio, allora un quadro può diventare un oggetto di scena. Credo che tutto il mio lavoro faccia in qualche modo riferimento a quel pezzo di carne chiuso e protetto dal cemento, alla sua sofferenza, alla sua tensione e alla sua forza, al suo modo di esserci e di segnalarci la sua presenza pur essendo muto e immobile.

Attratto e concentrato sul binomio realtà-rappresentazione, ora anche le pezze sporche hanno trovato un’altra via di esistenza, quella della figurazione e del trompe-l’œil, visto che le ho intelate senza però rinnegare il loro valore. L’opera che ne è derivata rappresenta un sipario dipinto su uno straccio usato per smacchiare i pennelli. Il sipario, che in teatro divide la ribalta dalla platea, quello che viene rappresentato da quello che invece è reale, dipinto e contestualizzato in questo modo cambia valore. Osservandolo, infatti, ci risulta impossibile individuare tale linea di confine e capire in quale delle due zone ci troviamo: ribalta o platea? Di fronte a tale quesito, l’osservatore si ritroverà smarrito in una dimensione non delineata e in bilico fra realtà e rappresentazione. Una dimensione in cui il contrasto tra vero e falso, tra platea e ribalta, tra spettatore e attore, risulta nullo.

In questo lavoro la realtà metafisica non apre finestre su un’altra realtà. Al contrario, l’iniziativa di chiudere quel portale uguale da ambo i lati, ha come finalità quella di creare un punto di crisi, una condizione in cui qualsiasi cognizione si svela irrimediabilmente soggettiva e incriticabile.

L’archetipo rimane per te qualcosa di importante?

Certo, è sempre un punto di partenza. Nel suo significato di “primo esemplare” perfetto e assoluto mi ha sempre fatto pensare anche al significato primo delle parole. Penso che abbiamo iniziato ad attribuire alle parole una normatività troppo rigida, o che ci sia una sorta di deriva dei significati. Abbiamo sicuramente smesso di metterli in correlazione ad altre accezioni, di fare connessioni.

La parola idea è legata alla parola guardare. La parola teatro alla parola idea. La parola, questo complesso di suoni che a sua volta corrisponde ad immagini traducibili in concetti, è il punto di partenza: è da qui che costruiamo il nostro linguaggio. Con “apocalisse” intendiamo oggi la fine del mondo, ma originariamente questa parola era legata al termine epifania, a sua volta legato al termine luce, che rinvia al concetto di manifestazione.

Il termine “ipocrita” non ha affatto il senso negativo che oggi gli attribuiamo: l’ipocrita è colui che agisce consapevole di essere spettatore di tutto ciò che si può vedere. “Persona” significa “maschera”, “attore”; allora sono io, l’attore, io il falso, io l’ipocrita perché la parola “persona” contiene in sé questo significato, tratto intrinseco dell’essere umano.

Penso che ci siano dei rapporti tra le parole e tra le visioni che queste sono in grado di portare alla mente. È necessario recuperare e soprattutto far vibrare il filo elettrico che intercorre tra il suono e il senso..

C’è molta ironia e gioco nel tuo lavoro. A tratti vi sono elementi inquietanti, un po’ come i comici che sotto sotto celano malinconia.

Come dice Artaud, la realtà è un gioco molto crudele e tale crudeltà mi porta ad essere un pittore romantico che riflette sullo shock della nascita e su quello che nascere comporta. Ma è vero, tento di farlo con tocco leggero, cerco di mantenere sempre vivo l’aspetto ludico delle cose e del mondo.

Torniamo al teatro.

Penso di star ricercando una definizione adatta di teatro. So che decostruisco i ruoli delle cose e che sento il mio stesso ruolo qualcosa in continuo mutamento tra l’artista figurativo e quello scenico. Non riesco, però, a “definire” il teatro a cui miro, sono ancora alla ricerca…

Si tratta di un altro tipo di teatro, visto che creo quadri e sculture destinati in qualche modo alla scena e quindi so che si tratta di uno spettacolo passivo, che non interagisce. Ma sono caratteristiche di cui ancora non ho un’idea precisa. Istintivamente, lo definirei “teatro sordo”.

Dove lavori adesso ?

Due anni dopo la morte del Capitano, per questioni lavorative mi sono trasferito a Milano, ho iniziato a frequentare l’ambiente artistico con Via Farini in residence, dopodiché con amici artisti abbiamo aperto “Studio Armenia”, uno studio condiviso.

Raccontami della tua mostra a Roma.

Come suggerisce il titolo, questa mostra avviene su un piano della realtà, in particolare il piano dedicato all’ascolto. Il suono che rimbomba è quello del tempo, della sua relatività, della sua pluralità. Diversi tempi convivono su questo piano e lo spettatore è immerso in una condizione tanto effimera quanto eterna, tanto falsa quanto reale.

Non dico di più perché mi piacerebbe che i lettori vadano a scoprilo con i loro occhi.

Piano d’ascolto

Di Andreas Zampella

A cura di Nicolas Martino

27 Maggio – 8 Luglio 2022

Andrea Festa Fine Art, Roma

andreaszampella.it/progetto/2022-piano-dascolto-solo-show

Di Luca Fortis

Giornalista professionista, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla Cattolica di Milano. Un pizzico di sangue iraniano e una grande passione per l’Africa e il Medioriente. Specializzato in reportage dal Medio Oriente e dal Mediterraneo, dal 2017 vive a Napoli dove si occupa di cultura e quartieri popolari e periferici.